若者の嫌消費の理由は1つに留まりません。あらゆる要素が複合し、若者は消費を嫌うようになっています。嫌消費は単なる消費に対する嫌悪感ではありません。

そこで、今回は若者の嫌消費をあらゆる角度から解説していきます。

本記事の目次

データから見る若者の嫌消費

データ1:所得に占める消費支出の割合

総務省「全国消費実態調査」を基に消費者庁がまとめたレポートでは、若者は他の世代に比べて、所得を消費に回さなくなっていることが分かりました。

可処分所得に占める消費支出の割合である「平均消費性向」の1984年から2014年までの推移について、二人以上の世帯のうち勤労者世帯を世帯主の年齢別にみると、(中略)20歳代、30歳代前半は全体より低下幅が大きい…

第1部 第3章 第1節(2)若者の消費支出について|消費者庁ウェブサイト

2014年の頃の20~30代前半となると、1980年~1994年生まれになります。日本経済イケてた「バブル時代」が1986年12月~1991年2月です。全国消費実態調査の定義する若者は「バブルを知らない世代」と言えます。

データ2:若者の自動車消費

同レポートでは、若者の自動車にまつわる消費は、15年間で約半分に落ち込んだと報告しています。

自動車等関係費は、男性では大きく減少傾向にあり、2014年には1999年の半分以下

第1部 第3章 第1節(2)若者の消費支出について|消費者庁ウェブサイト

「若者が車を買わない」ことが数字として顕著に表れています。

データ3:若者のアルコール消費

消費者庁による2017年の「消費者白書」では、単身30歳未満男性の1カ月あたりの酒類支出額が、1999年の1737円に対し2014年は1261円となっています。

若者のアルコール消費は約20年で30%ほど下がっています。

若者が嫌消費になる理由

理由1:嫌消費とデジタルネイティブ

消費を嫌う若者は「さとり世代」とも呼ばれています。さとり世代は、1987年~2004年生まれの物欲、金銭欲、権力欲、色欲などに関心がなく、望や煩悩を持たず、まるで悟りを開いている世代を指します。

さとり世代は、情報の波に揉まれてで悟りを開いた世代

さとり世代は、デジタルネイティブ世代でもあるのです。世界の越境データ流通量を測ると、2001年の毎秒1,608ギガビットから2016年にはその165倍の26.5万ギガビットと恐ろしく増えています。

しかも、ネガティブな情報は伝染します。カナダ、カルガリー大学ホッチキス脳研究所のジャディブ・ベインズ博士の研究では、他人の不幸は細胞レベルで脳を変化させることが分かりました。

カリフォルニア大学サンディエゴ校の研究によると、Facebookにおける感情は友達から友達へとウィルスのように広がっていくことも分かっています、

バブル崩壊、リーマンショック不況、阪神淡路大震災、東日本大震災、新型コロナ肺炎などの不況をモロに受け、ネガティブな情報がインターネットやスマートフォンにより、膨大に刺激として若者に入ってきます。

結果、若者は、情報によって、現実を知り、ネガティブ感情を強め、悟りを開き、消費を嫌うようになったと分析できます。

理由2:嫌消費と承認欲求

SNSという個人発信ツールも嫌消費にかなりの影響を与えています。ネットやスマホで自己発信できなかった時代は、良いものを買って身につけることが自己主張であり、承認欲求を満たす行為でした。

インスタ映えなど、安価で手に入る「コト」を利用し、承認欲求のために労力を浪費している

単に車を買うより、リムジンをレンタルして、友達同士で幸せと充実の写真を収め、フォロワーに見せつけることの方が、よっぽど価値があるんです。MixChannelなんて、「承認欲求を満たす極み」みたいなプラットフォームですよね。

大人から見たら痛いけど、若者だと承認欲求をああいう風に満たすしかないんです。

昔は良い意味で見えなかったものが多く、今は悪い意味で見え過ぎていて、そのため、比較を大量かつ反射的に強いられます。今の若者の方が、モノは消費していませんが、承認欲求のために掛ける消費エネルギーは大きいようにも思えます。

理由3:嫌消費とつくし世代

つくし世代とは「尽くし」世代を意味し、、相手に尽くすことが多い世代を指します。さとり世代の次の世代と言われています。つくし世代の新しい消費の形として、投げ銭としての「クラウドファンディング」「SHOWROOM(ショールーム)」などがあります。

「誰かにお金を投じること」は「明確な尽くした感覚」を得られ、自己価値を感じられる消費行動と言えますよね。

やはり、承認欲求を満たすことが「消費」に影響していて、時代とともに、モノ以外の消費が多様化したというのが、若者の嫌消費の本質と言えます。若者は消費を嫌っているわけじゃないんです。

理由4:嫌消費と選択回避の法則

総務省の1996年から2006年の情報量の推移に対する調査によれば、その10年間で消費可能情報量が33倍、選択可能情報量は530倍になっています。若者を含めて私たちはおびただしい情報消費を行うことができるようになっています。

人間は、情報が多く提示されると、決定や選択を回避する傾向が強くなります。こうした傾向は「決定回避の法則」と呼ばれています。決定回避の法則は、アメリカニュージャージ州にあるプリンストン大学の行動経済学者エルダー・シャフィール博士が行動経済心理学を基に提唱した法則です。

情報化社会により、私たちは選択回避を起こしやすくなり、結果的に「消費」という行動に踏み切りづらくなっているのです。

理由5:嫌消費とマインドフルネス

テクノロジーが進化するにつれ、私たちの脳は、本来のキャパシティ越えたマルチタスキングで疲弊されています。

そこで、登場したのが、断捨離、デジタルデトックス、マインドフルネスなどの「シンプルに<今-ここ>に向き合う生活」です。

今では「スポーツジム」」ならぬ、瞑想ができるマインドフルネスジムもあります。マインドフルネスジムで「削ぎ落す」「シンプルにその場に佇む」ということに価値が置かれているのです。

なぜなら、マインドフルネスは、今の世の中で生産性を高めるために最も重要なスキルの一つだからです。消費を嫌うのではなく、消費を気にしていては、生きづらい時代とも言えるでしょう。

理由6:嫌消費と日本的雇用制度の崩壊

日本の終身雇用制度も年功序列制度も見事に崩壊へ向かっています。経団連の中西宏明会長とトヨタ自動車の豊田章男社長は、「終身雇用を続けるのが限界になっている」という旨の声明を2019年に発表しています。

稼ぐことで肯定感を抱くことができなければ、お金にまつわるあらゆる物事で肯定感を得られなくなります。消費を煽る情報に触れた際に、自己否定感が募るので、消費を無意識的に避けようとするのです。

最後に:若者の嫌消費は全世代へ広がる

経済活動も多様性を認める時代へ

若者の嫌消費は、若者が人格や価値観を大きく築く過程で、時代やテクノロジーなどの大きな変化が交わって起こったものでした。ですから、若者でなく、全世代的に嫌消費的な傾向になっているのです。

テクノロジーが多様になれば、それを受容する個人の価値観や好みも多様化します。お金の使い方も、価値観も、好みも多様化し、その1つの属性として「嫌消費」という形があると考えるべきでしょう。

若者だけでなく、嫌消費はますます全世代へ広がっていき、世代間ではなく、個人間の問題になります。

上の世代が家も、車も、恋人も、「なくてはならない」と決めつけるのもどうかと思います。家を持って結婚して、子どもが生まれ、ファミリーカーはあるけど、「お小遣い3万円」みたいな中高年もいるでしょう。

嫌消費から絆を好留保する時代へ

「消費」の対義語は「留保」と位置付けることもできるでしょう。企業が使わず貯めこむお金を「内部留保」と言いますよね。これからは、留保を好む「好留保」の時代に突入します。

VUCA(ブーカ)と呼ばれる、先行き不明瞭で不安定で急激な変化が急速に起こり続ける世の中では、人はシンプルに絆へコミットしていくと感じます。コミュニティビジネスやスピリチュアルなどのニーズに勢いが増していきます。

嫌消費が強まれば、ガンガン消費すること自体がコンテンツとして高い価値を発揮することになるでしょう。既にYouTuberがTV番組でも予算が降りないような大金を使って「やってみた動画」を配信していますよね。

嫌消費を掘り下げて、若者の考えや価値観を探ってみると、自分自身の人生に活きるヒントも多く見つかるでしょう。

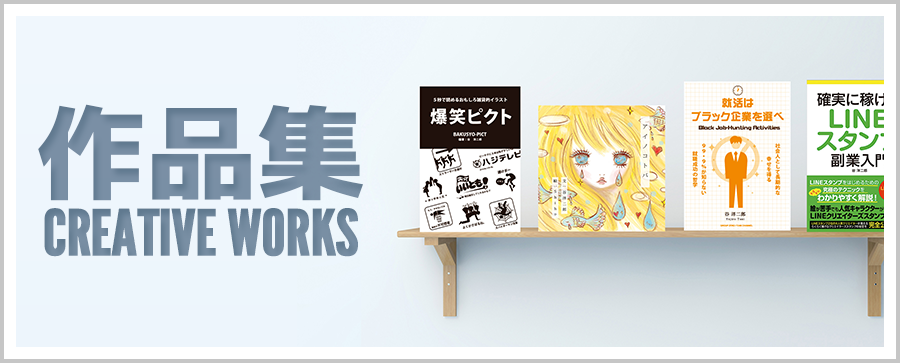

谷洋二郎とは…

10万DL

人気2位

LINE Award

ノミネート

全国グッズ化

森永製菓

ミニストップ

コラボ多数

絵本詩集

ビジネス書等

多ジャンルの

書籍を出版

代表取締役に

個人事務所

一人きりで

日々奮闘中

Web制作

著者

ライター

クリエイター

大学は長崎

熊本を経由し

福岡と東京で

主に活動

2020年4月3日

(END) Thanks for reading!